国公立大学12校の多彩な教員が行う出張講義

「プロフェッサー・ビジット」を、朝日新聞社が全国の高校にお届けします。

「知の最先端に触れる」講義にぜひ参加して、

学ぶ喜びや、追究する楽しみ、

将来の目標を見つけるきっかけにしてください。

主催:朝日新聞社協賛:代々木ゼミナール

2017.09.01―11.30

実施(予定)実施大学 講義シラバス

-

会津大学異種複数ロボットのための情報システム

ロボットシステムではハードウェアの開発と同じくらい、ソフトウェアの開発が重要です。本講義では、違った種類の複数のロボットの間で情報を共有し、有効に活用するための情報システムの必要性とその開発について説明します。

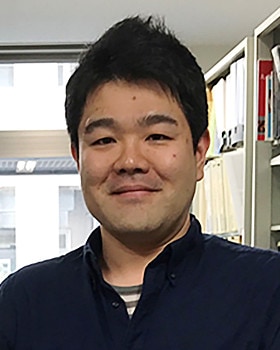

成瀬 継太郎コンピュータ理工学部

成瀬 継太郎コンピュータ理工学部

コンピュータ理工学科

ロボット工学講座教授

[出身地]北海道

[出身高校]北海道札幌南高校なるせ・けいたろう/1986年北海道札幌南高校卒、同年北海道大学入学。90年同大卒、北海道大学大学院工学研究科へ進学。95年同大学院博士後期課程修了、博士(工学)。95?98年米国ニュージャージー工業大学でポストドクター研究員。98?2004年北海道大学情報科学研究科助手。04年から会津大学で勤務、講師、准教授、上級准教授を経て、17年から教授。

-

大阪教育大学日本語を愉しもう!

日本語の縦書きと横書き、漢字の音読みと訓読み、字覚え歌、字謎など身近にある日本語の文字や表記の問題を取り上げて講義します。

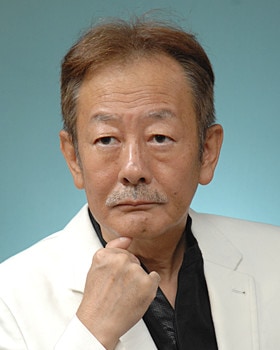

小野 恭靖教育学部初等教育課程

小野 恭靖教育学部初等教育課程

小学校教員養成昼間コース教授

[出身地]静岡県

[出身高校]静岡県立沼津東高校おの・みつやす/1958年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程修了。早稲田大学文学部助手、大阪教育大学教育学部助教授を経て、現在大阪教育大学教育学部教授。博士(文学)。日本古典文学、日本歌謡史・芸能史・演劇史を専攻する傍ら、ことば遊びの史的研究にも従事する。主な著書に『古典の叡智』『中世歌謡の文学的研究』『戦国時代の流行歌』『絵の語る歌謡史』『ことば遊びの文学史』等がある。

-

九州大学南極は地球の玉手箱:

南極地球科学の最前線約98%が厚い氷に覆われた南極大陸は自然情報の宝庫(玉手箱)ですが、未だ人類にとって未知の部分も多数残されています。講義では、南極の自然環境や南極観測隊の活動にも触れながら、最新の研究成果を含む南極地球科学の最前線について紹介します。

小山内 康人比較社会文化研究院・

小山内 康人比較社会文化研究院・

環境変動部門・地球変動講座教授

[出身地]北海道

[出身高校]北海道札幌南高校おさない・やすひと/札幌市出身。北海道大学大学院博士課程修了。日本学術振興会特別研究員、福岡教育大学助教授、岡山大学助教授を経て、九州大学教授。専門は地質学・岩石学(地球上に存在する大陸の成り立ちを調べる)。第28次、31次、39次日本南極観測隊では地質隊隊員、第49次観測隊では副隊長として南極観測に従事し、南極大陸内陸のセールロンダーネ山地やナピア半島など人跡未踏の地域で調査・研究を実施。

-

京都大学ゲノム情報で希少生物を保全する

現在、様々な生物が絶滅に瀕している一方で、生物保全に活用できる遺伝情報の解読効率は過去20年間で1千万倍?1億倍にも増大しました。ゲノム情報を解読することで、どの様に野生生物をまもることができるのか紹介します。

井鷺 裕司大学院農学研究科森林生物学研究室教授

井鷺 裕司大学院農学研究科森林生物学研究室教授

[出身地]広島県

[出身高校]広島県立広島皆実高校いさぎ・ゆうじ/1985年に広島大学大学院理学研究科博士課程前期を修了後、農林水産省で森林管理・保全の研究を始める。DNA塩基配列情報に基づく生物生態研究(分子生態学)や、ゲノム情報を活用した生物保全研究(保全ゲノミクス)に従事する。森林総合研究所主任研究官、広島大学総合科学部助教授を経て2006年から京都大学大学院農学研究科教授。日本森林学会常任理事、日本生態学会全国代議員、日本生態学会自然保護専門委員などを歴任。

-

首都大学東京宇宙研究と衛星開発

人工衛星を用いた宇宙研究では、理学と工学が密接に協力してその開発を行っています。多くの段階を経て開発される人工衛星をシステムデザインの観点から紹介し、システムデザインの習得に必要な事柄についても説明します。

佐原 宏典システムデザイン学部

佐原 宏典システムデザイン学部

航空宇宙システム工学コース教授

[出身地]徳島県

[出身高校]徳島県立城東高校さはら・ひろのり/1971年徳島県に生まれる。94年京都大学工学部機械系学科卒。96年京都大学大学院工学研究科機械物理工学専攻修士課程修了。99年東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻博士後期課程修了、博士(工学)号取得。2000年科学技術庁航空宇宙技術研究所(現・宇宙航空研究開発機構)特別研究員、04年東京大学大学院工学系研究科産学官連携研究員を経て、08年現所属准教授、16年同教授。

-

都留文科大学国際バカロレアって何?

ニュースで、最近よく耳にする「国際バカロレア(IB)」。グローバル人材育成の観点から政府が普及、拡大をめざす新しい教育政策について、国際教育の観点からなぜ今注目されているのか分かりやすく解説します。

原 和久文学部国際教育学科教授

原 和久文学部国際教育学科教授

[出身地]佐賀県

[出身高校]佐賀県立鳥栖高校はら・かずひさ/都留文科大学国際教育学科教授。PhD.(教育学)。 専門は国際教育、特に国際バカロレア(IB)に詳しい。米国で4年間日本語教育に、また大阪の国際学校で11年間IB教育に携わる。2007年からニュージーランドに留学し国境を越えてIBが成立する過程を調査・研究した。12年に帰国。東大阪市公立小学校校長を経て、17年4月から現職。著書『創作力トレーニング』(岩波書店)等。

-

東京工業大学オートファジー研究の

これまでの軌跡と最先端細胞内の分解・リサイクルシステム「オートファジー」のプロセス、生体において果たす役割、ノーベル賞に至った研究発展の経緯、残された課題などの話を通じて、基礎研究の面白さ、大切さの理解を促します。

中戸川 仁生命理工学院 准教授

中戸川 仁生命理工学院 准教授

[出身地]神奈川県

[出身高校]神奈川県立小田原高校なかとがわ・ひとし/2002年、京都大学大学院理学研究科にて遺伝情報の発現機構の研究で博士(理学)の学位を取得後、04年に当時基礎生物学研究所にあった大隅良典教授(現・東京工業大学栄誉教授、16年ノーベル生理学・医学賞受賞)の研究室に加わって以降、14年に中戸川研究室立ち上げ後も一貫してオートファジーという生命現象の研究に取り組んでいる。

-

長野県立大学(仮称) ※設置認可申請中。2018年4月開学予定。日本の格安航空会社はなぜ発展しない

諸外国ではLCCと呼ばれる格安航空会社のシェアが3割を超えているのに、日本ではようやく1割。その理由を分析することによって、大企業に挑戦する新規参入者が成功するための基本メカニズムを学びます。

中条 潮グローバルマネジメント学部教授

中条 潮グローバルマネジメント学部教授

[出身地]京都府

[出身高校]私立同志社高校ちゅうじょう・うしお/慶應義塾大学名誉教授。京都学園大学客員教授。ANA総合研究所参与。日本空港ビルディング顧問。公共問題・社会問題を経済学の視点から研究。40年間の慶應義塾大学商学部における教育研究活動のみならず、米誌で“Deregulation Warrior”と紹介され、みずからもスカイマーク航空の設立に参加した行動する経済改革論者。著書に『規制破壊』(東洋経済新報社)、『航空幻想』(中央経済社)ほか。

-

新潟大学骨・関節の構造および機能と先端研究

本授業では、整形外科学で扱う骨と関節について、バイオメカニクス(生体力学)的観点からその構造と機能を解説するとともに、骨粗鬆症や変形性膝関節症の病態と診断法および最前線の研究について分かりやすく講義します。

坂本 信医学部保健学科

坂本 信医学部保健学科

バイオメカニクス研究室教授 副学長

[出身地]愛知県

[出身高校]愛知県立一宮西高校さかもと・まこと/1989年新潟大学大学院自然科学研究科博士課程修了、米国Johns Hopkins大学医学部整形外科客員研究員を経て2000年4月から現職。主として、整形外科バイオメカニクスなどに関する教育・研究に従事。日本臨床バイオメカニクス学会評議員、日本機械学会フェロー、日本生体医工学会バイオメカニクス研究会委員長、日本実験力学会会長等を歴任。16年から新潟大学副学長(入試・広報・高大接続担当)。

-

弘前大学脳のしくみと病気:予防から治療まで

脳は巧みなしくみを有しています。脳は心であり、人間活動のすべてを営んでいます。世の中には脳の病気に苦しんでいる人がたくさんいます。病気の成り立ちを明らかにし、予防や治療につなげてゆくことが必要です。21世紀は脳の時代です。

若林 孝一医学部脳神経病理学講座教授

若林 孝一医学部脳神経病理学講座教授

[出身地]富山県

[出身高校]富山県立高岡高校わかばやし・こういち/1985年に富山大学医学部医学科を卒業後、新潟大学脳研究所にて脳の病理学に関する研究に従事。93年に米国カリフォルニア大学サンディエゴ校ニューロサイエンス部門留学。帰国後、新潟大学脳研究所脳疾患解析センター助教授を経て、2000年から弘前大学医学部教授。16年から医学部長。主な研究領域は、病理解剖を基盤とする神経病理学、特に神経難病、認知症。

-

横浜国立大学モノづくりの原点、それはカタチ

現代のモノづくりが、数式で表現されたコンピューター上の3次元モデルの情報をベースにして行われていることを知っていますか? この講義では、最先端の3次元モデルの表現、生成、処理、評価技術について紹介します。

前川 卓大学院工学研究院 教授

前川 卓大学院工学研究院 教授

理工学部機械・材料・海洋系学科 担当

[出身地]東京都

[出身高校]東京都立三田高校まえかわ・たかし/早稲田大学理工学部卒業、同大学院修士課程修了後、(株)ブリヂストン勤務、1993年マサチューセッツ工科大学にてPh.D.取得後、同大学主席研究員を経て2003年から横浜国立大学大学院工学研究院教授、現在に至る。研究分野は、形状処理工学、形状モデリング。共著書に『Shape Interrogation for Computer Aided Design and Manufacturing』がある。日本機械学会フェロー。

-

横浜市立大学データサイエンスが世界を変える

データサイエンスは、現実のデータの収集、解析、解釈やそのための方法論を研究することによって世の中に貢献する新しい学問分野です。本講義では、データサイエンスの面白さと未来の可能性を、実例を通じて分かりやすく紹介します。

田栗 正隆医学部臨床統計学准教授

田栗 正隆医学部臨床統計学准教授

[出身地]千葉県

[出身高校]国立筑波大学附属高校たぐり・まさたか/高校卒業後、東京大学理科二類に入学し、同大学医学部健康科学・看護学科生物統計学教室において医療統計学を学ぶ。同教室の大学院博士課程を修了後、横浜市立大学医学部臨床統計学教室において医学研究の統計業務やデータ解析方法の開発研究を行っている。日々移り変わっていく世の中の様々な出来事に関心を持ち、データサイエンスを通じて現実社会に役立つことができる人材の育成を目標に活動している。

訪問の決定

訪問は1大学1校になります(計12校)。事務局で選考の上、実施の可否を事務局を通じて代表者に連絡いたします(8月上中旬頃を予定)。選考結果の問い合わせにつきましてはご遠慮ください。実施決定確認後、授業の内容、訪問日時の詳細等のご相談をさせていただきます。なお、実施にあたっての学校の経費負担は一切ございません。

プロフェッサー・ビジット事務局

(朝日新聞社教育総合本部内)

TEL:03-5540-7924

(土・日・祝日を除く午前10時?午後6時)

e-mail:profvisit@asahi.com